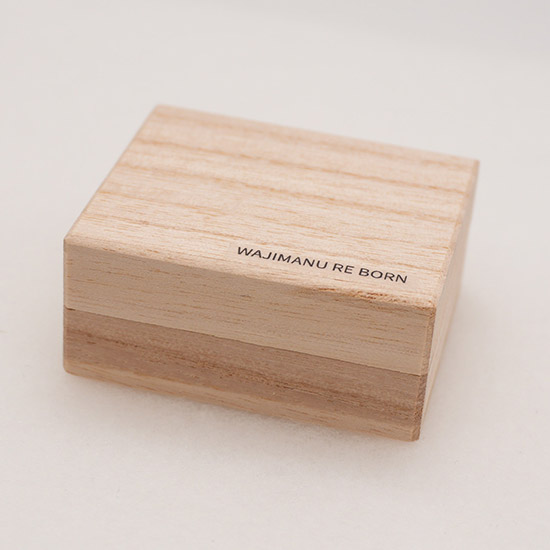

ブランド・作家

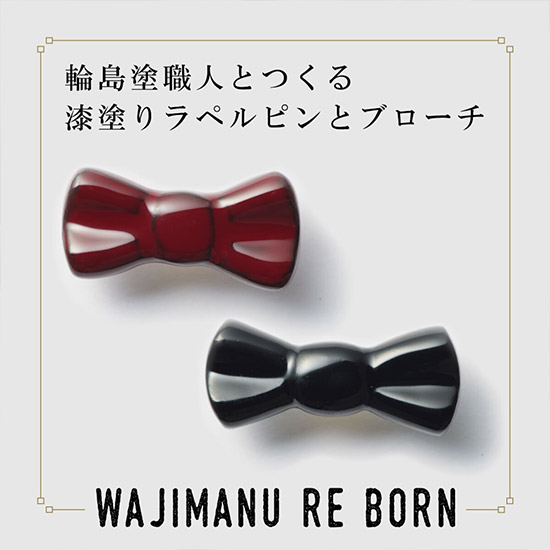

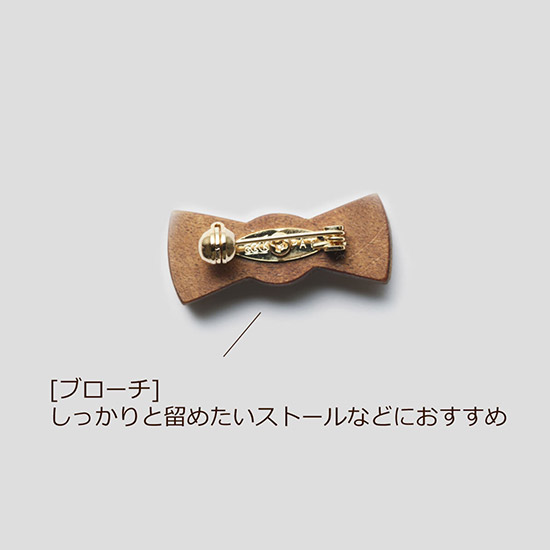

男性・女性を問わず、身につけていただけるデザインのブローチ。

上品な光沢とやわらかなフォルムが、装いにそっと華を添えます。

能登ヒバに漆を幾重にも重ねた、職人技が光るアクセサリーです 。

◆令和5年度石川県デザインセンター選定商品◆

【WAJIMANU RE BORN プロジェクト】

数百年以上も続くと云われている輪島塗の技術の数々。この技術を絶やさないために…

継承され続けてきた技術を使い、漆塗りの商品を「もっと身近に、もっと楽しく!」をモットーに、職人の方々と一緒に始めた輪島塗の『Re BORN』プロジェクト。

輪島塗のアクセサリーを身につけ、お出かけいただくことで、多くの人の目に留まり、

「石川県輪島市の漆塗りの技術」や「それを支える職人さんたち」のお話をしていただけると嬉しいです。

そうして話の輪が広がっていくことで、漆の魅力が多くの人に伝わり、漆器業界の賑わいが少しずつ戻っていく。

その流れが次世代の育成にもつながっていく――そんなきっかけの一つになればという思いで、商品をつくっています。

皆さまが身につけて外に出てくださることが、職人さんたちへの応援につながります。

ヌシヤの漆商品は天然素材でできています。

貴重な天然塗料、「漆」をつかいます

樹齢10年の木1本から採れる漆はマグカップ1個程度

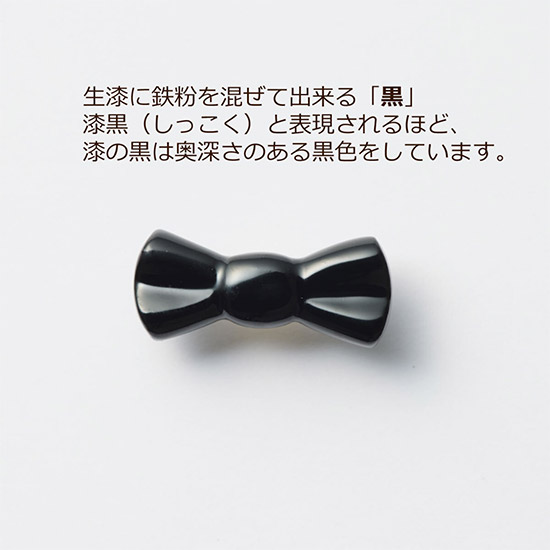

6月上旬~11月に掻子(かきこ)と呼ばれる職人さんが樹液を採取し、精製し、生漆(きうるし)が出来上がります。樹齢10年の木1本から採れる漆はなんとマグカップ1個程度のとても貴重な塗料です。1桶で数十万円以上します!

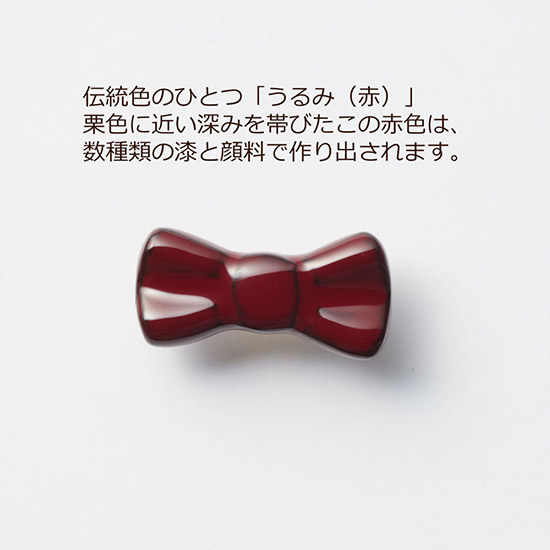

漆は、「うるわし(麗し)」や「うるむ(潤む)」が語源と云われていて、美しくみずみずしい艶が特徴です。空気に触れると酸化反応を起こし、硬化して強固な表面を形成する特殊な性質を持っています。

能登半島で採れる珪藻土を蒸し焼きにし、粉砕した「地の粉(ぢのこ)」は、ガラス質でできていて非常に堅く、漆を混ぜて塗ることでさらに強度が増し、断熱性にも優れています。今回のリボンにも「地の粉」が使われています。

うるしのブローチができるまで

工程1. 能登ヒバをノミと豆カンナで掘り出します

石川県木、輪島市木の「能登ヒバ」をつかいます。能登ヒバ(アテの木、あすなろ)は、ヒノキアスナロの地方名です。湿度の高い能登の気候/風土が適していて、材質はきめ細かで耐久性が高いため、輪島塗や建具などに使われています。

輪島塗職人の手仕事で数ミリずつ、彫っていきます。

工程2. 拭き漆 / 木地堅め

生漆(きうるし)を塗り、布で拭き取り、木の導管を塞ぎます。

この工程を3回繰り返します。

工程3. 木地磨き

サンドペーパーで角を滑らかにします。

工程4. 下地

生漆、地の粉、米のりで下地漆を作り、木地にヘラで塗ります。

工程5. 地研ぎ

水をつけた砥石で少しづつ研ぎ、表面を滑らかにします。30分以上かかる根気のいる工程です。

工程6. 地固め / 中塗

こし器で埃を取り除いた漆を刷毛で半面塗り、乾燥後、残りの半面を塗ります。

工程7. 研ぎ / 拭き上げ

地研ぎと同じように水をつけながら、よりキメの細かい砥石を使い表面を研ぎます。

さらに水をつけながら砥石より柔らかく、キメの細かい炭で研ぎ、布で拭き取ります。

工程8. 上塗

いよいよ最後の塗り。漆を丁寧に濾し、ゴミを取り除き、刷毛で塗ります。職人の経験を物語るあざやかな手さばきです。

これで「本塗り」仕上げの本体が完成。

削り出しから約2か月の道のりです。